“Ketika tubuh, bunyi, cahaya, dan ruang bergerak dalam satu nafas, di sanalah keterpaduan seni hidup sebagai pengalaman yang menggugah.”

Pertunjukan tari bukan hanya sebatas gerak, melainkan peristiwa lintas disiplin yang menyatukan unsur musik, visual, narasi, dan emosi ke dalam satu ruang yang terpadu. Inilah yang disebut sebagai keterpaduan seni—sebuah bentuk presentasi artistik yang tidak berdiri sendiri, tetapi saling mendukung untuk membentuk pengalaman puitik dan reflektif bagi penonton.

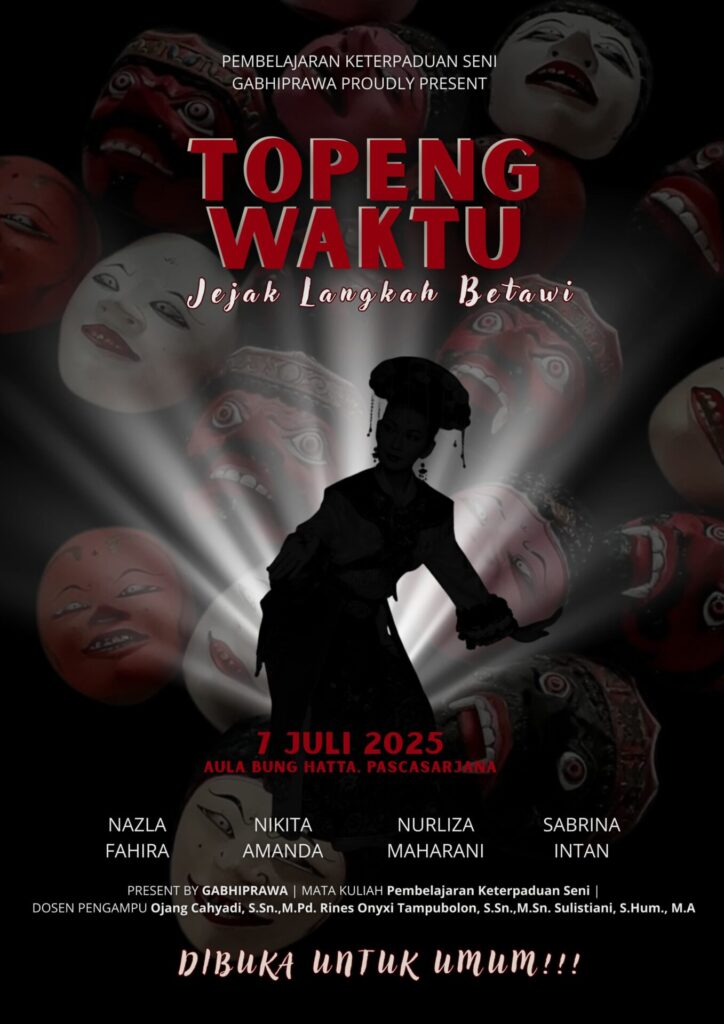

Dalam konteks inilah, pertunjukan Topeng Waktu: Jejak Langkah Betawi, yang disajikan oleh Gabhiprawa, Mahasiswa Pendidikan Tari angkatan 2022, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta, hadir pada 7 Juli 2025 pukul 16.00 WIB di Aula Bung Hatta, Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Di bawah bimbingan para dosen pengampu—Bapak Ojang Cahyadi, S.Sn., M.Sn., Bapak Rines Onxy Tampubolon, S.Sn., M.Sn., dan Ibu Sulistiani, S.Hum., M.A.—pertunjukan ini tidak hanya menghadirkan tari sebagai estetika visual, namun juga sebagai ruang perenungan budaya.

Pertunjukan ini mengangkat tema sejarah dan nilai budaya topeng Betawi, dibuka dengan iringan gamelan Betawi dan suasana pasar yang divisualisasikan melalui layar videotron di latar panggung. Tokoh-tokoh seperti pedagang baju, pedagang kue, anak-anak, hingga ojek online dan preman membangun dinamika kehidupan pasar secara interaktif, termasuk melibatkan pemusik sebagai bagian dari adegan. Peristiwa penting terjadi ketika tokoh Maya, seorang gadis masa kini, tiba-tiba berpindah ke masa lalu setelah bersentuhan dengan sebuah topeng misterius. Ia kemudian masuk ke lingkungan masyarakat Betawi tempo dulu, bertemu engkongnya, belajar sejarah topeng, dan akhirnya ikut pentas tari topeng Betawi. Pertunjukan mencapai klimaks saat para penjajah Belanda datang dan mengacaukan pentas, hingga tokoh-tokoh mempertahankan budaya mereka. Cerita ditutup dengan Maya yang kembali ke masa kini dengan pemahaman baru. Tata panggung cukup sederhana, memanfaatkan visual latar digital, serta beberapa properti seperti tampah, kerupuk, dan topeng. Tata cahaya menggunakan lampu bundar putih yang diarahkan hanya ke beberapa aktor, tanpa permainan warna atau efek transisi khusus. Musik live menjadi kekuatan utama pertunjukan, membangun nuansa sejak awal hingga akhir.

Dari segi alur, cerita sebenarnya sudah tersusun menarik, namun penyampaian klimaks kurang terasa kuat. Adegan penjajahan yang sudah sangat menegangkan seolah berhenti tiba-tiba tanpa puncak atau plot twist yang menggugah. Ritme dan tempo pertunjukan pun terasa kurang konsisten, dengan banyak adegan yang “masuk-keluar” dan membuat transisi terasa kurang halus. Dialog sudah relevan dan sesuai dengan karakter, khususnya penggunaan bahasa khas Betawi yang menjadi daya tarik tersendiri. Namun, kendala teknis seperti mic wireless yang tidak berfungsi cukup mengganggu keterhubungan emosional antara aktor dan penonton. Beberapa aktor terdengar pelan, khususnya tokoh utama Maya, yang menyebabkan kurangnya penegasan karakter sebagai pusat cerita. Sebaliknya, aktor pendukung justru tampil ekspresif dan berhasil mencairkan suasana lewat humor dan interaksi dengan penonton. Salah satu tokoh yang menonjol adalah MC Yakult yang sukses memancing tawa penonton lewat improvisasi dan gaya khasnya, menjadi elemen hiburan yang kuat di luar alur utama.Gaya penyutradaraan sudah cukup terpadu dalam membangun dunia cerita, namun perlu peningkatan dalam mengelola transisi antar adegan dan fokus dramaturgi. Tata cahaya masih minimal, hanya berfungsi sebagai penyorot aktor tanpa mendukung atmosfer adegan. Begitu pula pengolahan latar digital perlu lebih diselaraskan dengan adegan di atas panggung agar tidak terkesan tumpang tindih atau nanggung.

Pertunjukan ini menyampaikan pesan penting mengenai pentingnya menjaga dan menghargai budaya lokal, khususnya topeng Betawi. Cerita menggambarkan bagaimana generasi muda harus memahami dan melestarikan tradisi, serta belajar dari sejarah dan perjuangan masa lalu. Relevansi sosialnya dapat dikaitkan dengan fenomena saat ini, di mana generasi muda cenderung melupakan akar budaya sendiri di tengah arus modernisasi. Pertunjukan ini menjadi pengingat bahwa tradisi bukan hanya warisan, tetapi juga identitas yang harus terus dihidupkan.

Secara artistik dan konseptual, pertunjukan ini cukup berhasil. Ide dan struktur cerita sudah jelas, dan kekuatan utama justru terletak pada iringan musik live serta penampilan aktor-aktor pendukung yang membawa energi segar ke dalam cerita. Namun demikian, masih perlu pembenahan dalam hal akting tokoh utama, penggunaan mikrofon, efektivitas cahaya, serta pengolahan alur dan transisi. Pertunjukan ini layak ditonton, terutama bagi penikmat seni tradisi dan budaya Betawi, karena tetap memberikan pengalaman visual dan emosional yang menarik meski dengan beberapa kekurangan teknis.

Sebagai bentuk apresiasi sekaligus masukan untuk pengembangan ke depan, ada beberapa hal yang mungkin dapat diperhatikan dalam proses penyajian berikutnya. Pertama, dari segi pendalaman karakter, khususnya tokoh utama seperti Maya, akan lebih kuat jika ekspresi dan gesturnya bisa lebih percaya diri dan dieksplorasi lebih dalam. Dengan begitu, penonton dapat lebih mudah menangkap emosi serta perjalanan batin tokoh tersebut sepanjang cerita.

Kedua, terkait ritme dan alur, akan lebih efektif jika alur yang kurang berdampak atau hanya berfungsi sebagai “pengisi” bisa diringkas atau dipadatkan, agar perpindahan antar adegan terasa lebih halus dan tidak terlalu bertele-tele. Ini penting untuk menjaga perhatian penonton tetap fokus dan tidak teralihkan karena kejenuhan.

Ketiga, mengenai hubungan antara aktor dan pemusik, kerja sama keduanya sebenarnya sudah terasa, namun bisa lebih ditingkatkan lagi. Misalnya, dengan memberi ruang untuk saling menanggapi secara musikal atau menyesuaikan emosi adegan dengan dinamika musik, agar atmosfer pementasan makin hidup dan menyatu.

Keempat, dari sisi visual, latar digital (videotron) dan pencahayaan perlu diperhatikan kesesuaiannya dengan kebutuhan adegan. Akan sangat membantu jika transisi visual latar diselaraskan dengan momen panggung, sehingga tidak terkesan tempelan atau tumpang tindih dengan aksi aktor. Untuk pencahayaan, meskipun alat yang tersedia terbatas, penempatan sorotan dan intensitas cahaya tetap bisa dimaksimalkan agar mendukung suasana adegan, bukan sekadar menerangi.

Terakhir, masalah teknis seperti mikrofon yang tidak berfungsi cukup menghambat penyampaian dialog dan emosi. Jika memungkinkan, bisa dipastikan sebelum pentas bahwa semua perangkat telah diuji agar komunikasi dari aktor ke penonton bisa berlangsung lancar.

Masukan-masukan ini tentu bukan sebagai bentuk kritik yang menjatuhkan, melainkan sebagai harapan agar potensi pertunjukan ini yang sudah kuat dari segi konsep dan semangat kebudayaan bisa semakin bersinar di kesempatan selanjutnya.

Dan begitulah panggung itu bicara—bukan hanya lewat gerak dan suara, tapi lewat pesan yang menyusup diam-diam ke dalam ingatan. Topeng Waktu telah selesai ditarikan, tapi maknanya belum selesai berputar di kepala. Setiap adegan, walau belum sempurna, adalah langkah menuju panggung yang lebih matang.

Pertunjukan ini menjadi bukti bahwa seni tetap bernapas.Terima kasih atas energi dan semangatnya.Sukses terus, dan sampai jumpa di karya-karya selanjutnya!